お店にいくと、「万引きは警察に通報します」という張り紙をみる。

通報しません、というのはみかけない。

所有者が「盗んでいい」と言った時点で、それは「盗めなくなる」。残るのは持ち主を失ったモノの寂しげな状態。

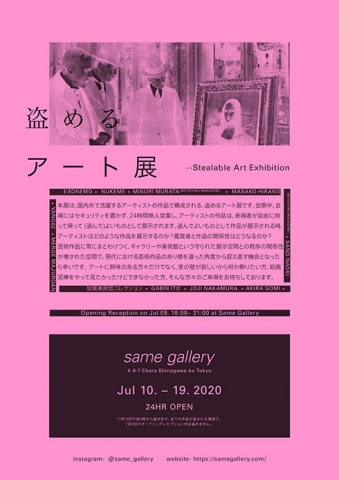

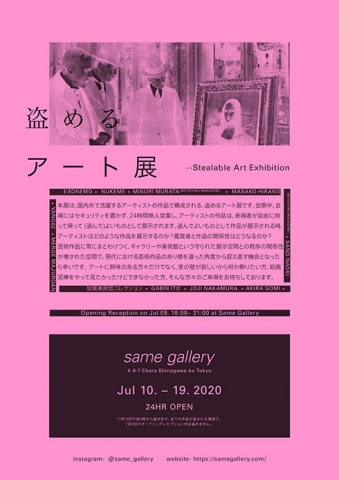

東京のギャラリーでの「盗めるアート展」。それを僕はネットで知った。詳しい内容を調べてみると、まさにタイトルとおりで来場者が勝手に持っていっていい、という内容だった。

ここで思ったのは、これは「自由に持ち帰っていい展」ではないか、ということ。はたして「盗める」というのはどういう意味だろうか。

「ご自由に持ち帰られる」ならわかりやすい。なぜなら、僕たちはこの表現に慣れている。街を歩けば、そういったものはたくさんある。家電店のカタログ、映画館のチラシ、カフェのフリーペーパー。

僕自身もフリーペーパーを作っているので「ご自由にお持ちください」とは喜んでアナウスする。でも「盗んでいいですよ」という表現には抵抗がある。

「盗んでいいですよ」とは、普通言いにくい。というかいいたくない。自由に持って帰ってもいいけど、盗んでは欲しくないよ。

さて、今回の本展示はタイトルからして「盗んでいい」訳だから、ギャラリーも出品者もスッキリしている。だから、僕の嫌な気持ちはどうでもいい訳なのである。

昨日開催。ニュース記事を読むと結果として開場前にギャラリーには凄い人だかり。近所迷惑になるので開場を早めたところ、すぐに作品全部キレイさっぱりなくなったそうだ。

正直、著名出品者が少ないアート展示では、開場前から人だかりができるなんて滅多にないことである。それがすごい人が集まったのは「盗める」だからである。というか、来た人は「盗む」といいより「タダで持っていっていいなら」という気持ちだと思う。

それを読んで「うーん、情緒のないエピソードだなー」と思った。お客さんが(もし)アートファンなら、もっと余裕を持って鑑賞しようよ、と感じた。

でも考えてみれば持っていった人アート好きでもなんでもなくて「盗んでいいから」という理由で持っていった人なのかなと思った。

そもそも、アート作品って、ちいさいものでもかさばるから僕は慎重に選ぶタイプ。入手したら自宅飾りたい。だから、そのスペースがあるかと考えてしまう。基本一壁面にひとつ。そうなると意外に買うのは難しいものなのである。飾れない!楽しめない!

まぁ、今は「転売」の時代でもある。持っていった人は自己所有の喜びより、転売での儲けを考えている人が多いのかと思う。いや、この場合仕入れは0だから転売とはいわないのかな。単なる販売か。

でも気分的には転売だと思いたい、そう考えながら半信半疑でメルカリを見ていたら盗めるアート展と堂々と名乗り、いくつも販売されている。そして結構SOLDもしている!

おうおう、少し驚いた。なるほど、ネット時代以前なら知識も人脈もない人がアート作品を売りさばくのはなかなか大変だったと思う。でもメルカリなら簡単だ。しかも原価は0。高利益率。

さらに深読みするなら、メルカリから買ってさらに転売する人もいるだろうね。これが新しいアートの流通か、昔からあることか。ルパンやキャッアイは転売しないと思うけど。

この流れは当然、本展示のキュレーターやアーティストが予測していたことだと思う。いわゆる、現代美術的な「盗めるアート作品は、どんな末路を迎えるのか」という流れをふくめてのコンセプチュアル・アートということだろうか。

この騒動を本展示でのお客さでもない部外者である自分が眺めていると、あまりにも24時間以内に生まれていった「展示→開場→メルカリ」の流れがあまりにも淀みなくキレイに流れすぎていって、なんかあまりおもしろくないなーというのが正直な感想。凹凸がない。

逆に本展示はネット以前の時代にやったほうが、面白みがあるのかなと思った。そうなると、展示の告知も含めて人にどう伝わるのか。「盗まれた」作品はどんな末路を描くのか。想像する楽しみはまだある。

最後に、もし僕がキュレーターだったら「無料でもらえるアート展」でいいと思う。だって、結局本展示はなにも盗まれていないのである。

「盗んでもいい」とアナウスした時点で、それは所有権の放棄であり、盗みの対象は盗みの対象ではなくなってしまう。タダのモノである。

だから、メルカルにあるものも盗品ではない。盗むよりインパクトは減るとは思うけどアートが「無料」を語った時にどんな運命をたどるのか、という検証実験という意味では最初から「無料でもらえるアート展」のほうがスッキリする。

それとも僕はなにか誤解しているのだろうか?

「盗めるアート展」

会 期:2020年7月10日(金)

会 場:me gallery(セイム・ギャラリー)

Text by メディア・プランナー 石 川 伸 一 (NUMERO DEUX)

Facebook / Twitter