小説「溶けた彼女」

第3話 "転回”

店員が僕と彼女の居た席に近づいて、「ご会計でしょうか?」と声をかけてきた。そうだ、このお店はテーブルで精算をする。座っている僕。立っている店員。僕は店員の顔に視線を合わせることができず、彼の青いエプロンを見ている。洗いざらしのような彼のエプロン。彼は、これを自分で手洗いするのだろうか?それとも乱暴に下着と一緒に洗濯機に突っ込むのだろうか。その時の彼の表情がひどく見たい、

そんなことはどうでもいい、

彼には僕と一緒に女性の客がいなくなっていること、そして椅子の上には彼女の抜けがらといえる衣服一式と、靴がキレイに並んであるのが気にならないのだろうか?

「無視を決め込んだな」と僕は思った。彼は知っているすべてを。でも、それを僕に指摘してなんのメリットがあるのだろうか?彼の心の中は、「帰って欲しい」。それだけだ。その自然な手続きのために「ご会計でしょうか?」なのだ。

「はい」。僕はポケットから、1000円札を出しかけ、5000円札にした。いくらかわからないが、今の時代、2人分で1000円で足りるとは思わない。余計な会話を一切したくはない。

「5000円お預かりしました」。彼は離れた。合計金額はいくらなのだろうか?

彼は、僕の席から、5メートルほど離れた木製カウンターの中の入り、L文字型の奥の部屋に続く直前のところで、こちらに背中を向けてもそもそと動いていた。瞬間的に腕時計を見る。丸形の銀色のアナログ時計。文字盤もシンプルな算用数字。

秒針を注視する。10秒…20秒。長い、長いぞ。長過ぎる。彼はなにをしているのだ。背中の肩の動き。もぞもぞと動いたと思えば、彼の姿が消えた。カウンターの中にしゃがみこんだのだ。

それを見て、僕は持っていた2〜3泊対応用ナイロンの旅行バッグのジッパーを一気に開いた。そして、対面の席の椅子のある彼女の服一式と、床に並んだ靴をバッグに詰め込んだ。そして、ジッパーを一気にしめる。

彼は電話をしている。間違いない。

僕は知っている。店を入った時に、僕はカウンターで「マッチあります?」と聞いた。彼は店のオリジナルの紙マッチをくれた。その時、今の彼のしゃがみこんた場所に、つまりカウンターの内側の下にある棚部分にグレーのファックス一体型の電話があったことを。

僕はすべてを推測する。頭がいいから。

着信音は聴こえてない。お店にある電話の着信音は大抵、最大に近い。そうじゃないと、店内では気がつかない可能性がある。コーヒー豆の通販もしているお店だから、電話はよく来るのだろう。客商売、電話は素早く出ないと印象が悪い。気づかないのは最悪。つまり、彼は電話をしているのだ。客である僕を待たせて。

なぜなら…彼は知っているからだ!!

準備はできた。僕は直ぐにでもこのお店を出ないといけない。多分、4000円近くのおつりもあきらめよう。次の彼の行動はわかる。お釣りを用意して、ゆっくり僕のところに近づいてくる、そして、うやうやしく釣り銭を渡し、必ず世間話をするハズだ。

「今日は午後から天気か崩れるようですよ」。

警察統計。最寄りの交番があった場合、通報から現場到着まで平均3分から4分40秒。

僕の目線は、出口のドアまでの動線を捉える。やや斜め方向だが、ほぼ直線。障害物なし。出るまで10秒もかからないだろう。出口とは逆方向のカウンターの中にいる彼には、僕をブロックすることは不可能。これが、アメリカ映画なら、彼はショットガンをかまえるのか、と思いひとり笑う。出口ダッシュの準備ができた(続く)

そばを食べる。といっても、年越しそばではない。でも、そうかもしれない。実家で予定されているのだろうか。

そばを食べる。といっても、年越しそばではない。でも、そうかもしれない。実家で予定されているのだろうか。

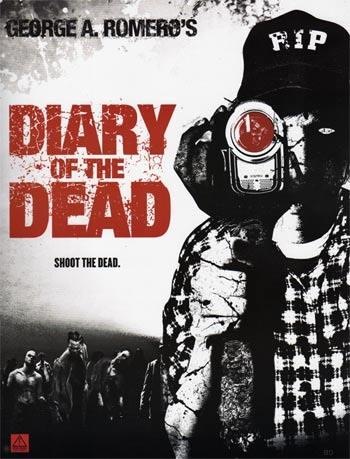

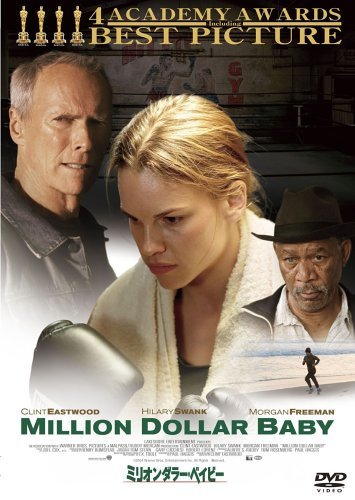

「DIARY OF THE DEAD」(封切作品)

「DIARY OF THE DEAD」(封切作品)

MAGNET 25号・2009年

MAGNET 25号・2009年  カキフライ定食を食べに行く。お店には僕ともうひとりのお客さんのみ。おかげで4人テーブルに座れた。

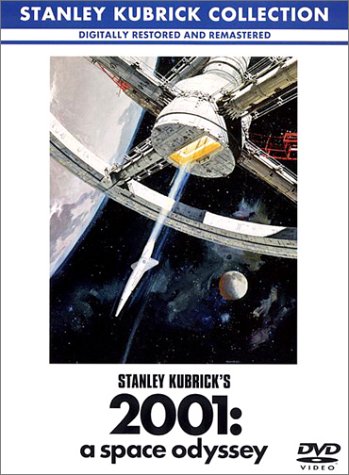

カキフライ定食を食べに行く。お店には僕ともうひとりのお客さんのみ。おかげで4人テーブルに座れた。 「2001年宇宙の旅」(1968)

「2001年宇宙の旅」(1968)

お昼ご飯をそば屋で。そば屋さんの、「そば以外のメニュー」もなかなか興味深い。「そば屋でお酒」というのも興味があるのだけど、僕はほとんど飲めないので、フィールド・ワーク不可。残念。

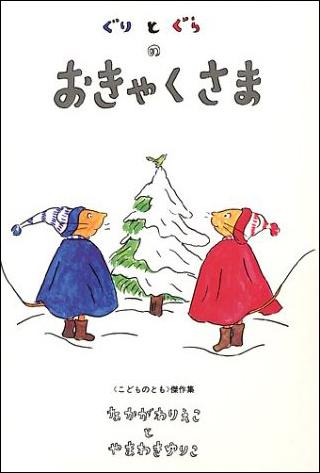

お昼ご飯をそば屋で。そば屋さんの、「そば以外のメニュー」もなかなか興味深い。「そば屋でお酒」というのも興味があるのだけど、僕はほとんど飲めないので、フィールド・ワーク不可。残念。 「ぐりとぐらのおきゃくさま」(絵本)

「ぐりとぐらのおきゃくさま」(絵本) 洋画★シネフィル・イマジカ

洋画★シネフィル・イマジカ 「地球が静止する日」(2008・国内封切)

「地球が静止する日」(2008・国内封切)

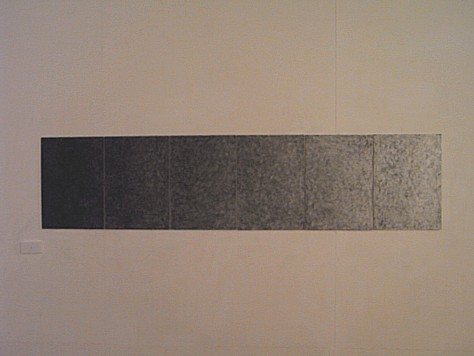

「富樫 幹 個展 imaginari drawing」

「富樫 幹 個展 imaginari drawing」 いかのしおから、のパスタを食べる。正確なレシピを知りたい。いつも食べたいから、レシピを知りたいというのは、わがままだろうか。知りたい、知りたい、知りたいことは、そんなことばかり。

いかのしおから、のパスタを食べる。正確なレシピを知りたい。いつも食べたいから、レシピを知りたいというのは、わがままだろうか。知りたい、知りたい、知りたいことは、そんなことばかり。 洋画★シネフィル・イマジカ

洋画★シネフィル・イマジカ  洋画★シネフィル・イマジカ

洋画★シネフィル・イマジカ  市内在住のイラストレーター

市内在住のイラストレーター 僕は安定感という言葉が好きだ。テキストの安定感、デザインの安定感、進行管理の安定感、ディストリビューションの安定感…こう書き連ねていくだけで、ひとつ安心できる。気のせいだけど。

僕は安定感という言葉が好きだ。テキストの安定感、デザインの安定感、進行管理の安定感、ディストリビューションの安定感…こう書き連ねていくだけで、ひとつ安心できる。気のせいだけど。 僕はどんな姿で歩いているのだろうか?

僕はどんな姿で歩いているのだろうか? 制作の中で判断をするというのは、難しい場合もあるし、楽しい時もある。ディレクションのひとつの醍醐味だと思う。

制作の中で判断をするというのは、難しい場合もあるし、楽しい時もある。ディレクションのひとつの醍醐味だと思う。 思い出はいつもやっかい。美化はされてないと思うけど、ふと戻れればとせつなく感じることも。

思い出はいつもやっかい。美化はされてないと思うけど、ふと戻れればとせつなく感じることも。 メモはしたほうがいい。人間の頭で一度に記憶は7項目だとかなにかで読んだ。もちろん、これには個人差があり、+ーの誤差がでるらしい。

メモはしたほうがいい。人間の頭で一度に記憶は7項目だとかなにかで読んだ。もちろん、これには個人差があり、+ーの誤差がでるらしい。 「フタを開けてみないとわからないですね!」。それは、そうなんだけどさ。フタを開ける前にいろいろ考えることもあるでしょう。いろいろなことがさ。

「フタを開けてみないとわからないですね!」。それは、そうなんだけどさ。フタを開ける前にいろいろ考えることもあるでしょう。いろいろなことがさ。